Советские послевоенные тяжелые танки

Тяжелый танк ИС-3 во время парада; Москва, 1 мая 1949 г.

Вторая мировая война сформировала советские бронетанковые войска, и после ее окончания правила были соблюдены. В советских сухопутных войсках доминирующей силой должны были стать серийно выпускаемые средние танки и поддерживающие их САУ-истребители танков на унифицированных с ними носителях. Легкие танки должны были выполнять в основном разведывательные задачи и обеспечивать подразделения, обладающие высокой маневренностью. Тяжелые танки должны были использоваться для прорыва обороны противника и борьбы с его танками, а «последним аргументом» должны были стать унифицированные с ними тяжелые САУ. Эти взгляды сохранялись до середины 50-х гг., когда в СССР произошли коренные изменения в оценке роли различных родов войск и их вооружений.

В годы Великой Отечественной войны советским конструкторам удалось создать семейство отличных тяжелых танков. Они были производными от не очень удачного довоенного Т-28 и совсем неудачного сверхтяжелого Т-35. После них была построена серия не очень удачных прототипов, во главе которых стоял двухбашенный Т-100. Наконец, на его корпусе разместили одинарную башню, и так был создан KW-1 (Климент Ворошилов). За ним последовал «финский истребитель бункеров» KW-2, затем KW-85 с новой башней и, наконец, ИС-2 (Иосиф Сталин) с увеличенной башней и мощной 122-мм пушкой.

Еще во время войны проектировались более тяжелые танки, производные непосредственно от KW, а также создавались конструкции, в которых использовались другие решения. Их источником были трофейные немецкие конструкции, и стоит помнить, что именно в Третьем рейхе были созданы самые лучшие и инновационные танки в мире. После войны в СССР были доставлены не только трофейные серийные танки, но и опытные образцы, документация и даже некоторые инженеры, которые их проектировали. Целый ряд немецких решений, таких как стереоскопические дальномеры и механизмы, поддерживающие заряжание пушки, могли быть реализованы без труда. Другие, такие как усовершенствованные двигатели, электрическая трансмиссия, регулируемая подвеска, требовали более длительного процесса внедрения — советская промышленность спустя много лет после войны не смогла скопировать многие передовые немецкие разработки.

Прототип Объект 701

Еще во время войны, а точнее 5 февраля 1945 года, на самом высоком уровне было принято решение о разработке совершенно нового тяжелого танка, которым должны были заняться все конструкторские бюро на основе конкурса. На самом деле в то время тяжелые танки проектировались только в СКБ-2 (специальное конструкторское бюро) ЧКЗ (Кировский завод в Челябинске). Первым его проектом, разработанным коллективом под руководством Н. Духова и представленным в июне 1945 г., стал Объект 705, видимо, под влиянием немецкого сверхтяжелого танка «Маус». Он имел двигатель в передней части фюзеляжа и изогнутую башню (последняя является повторением решения танка ИС-3). Изначально его масса должна была составлять 50 тонн, а после усиления брони — 65 тонн. Вооружение должно было состоять из мощной 122-130-мм пушки. Однако проект был предварительным и требовал всесторонней проработки.

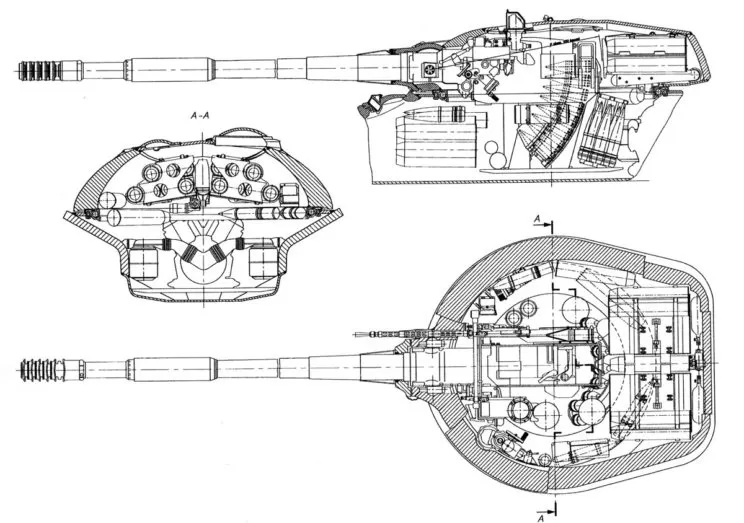

Тяжелый танк ИС-4, вид сверху.

IS-3M

Последний советский тяжелый танк, принятый на вооружение во время Великой Отечественной войны, ИС-3, имел чрезвычайно современную конструкцию. Хотя он происходил из семейства KW, выпускавшегося с 1938 года, он сохранил только конструкцию их ходовой части и системы привода. Однако пушка у него была такая же, как и на ИС-2. Конструкция корпуса и башни была новой. Последний был выполнен в виде слепка почти полусферической формы. Огневая мощь нового танка была такой же, как у ИС-2, но его огнестойкость была увеличена, как и тяга. С другой стороны, ухудшились условия работы экипажа, так как боевое отделение и место механика-водителя стали теснее, чем в предыдущих тяжелых танках.

ИС-3 не понравился танкистам, и его производство продолжалось недолго, до 1946 года. Они активно использовались в первое послевоенное десятилетие вместе с несколько модернизированным ИС-2М. В 1949 году была заказана модернизация танка, и после испытаний 2 опытных образцов и 10 машин информационной серии процесс модернизации был запущен на Ленинградском и Челябинском заводах. В первом из них было модернизировано 754 танка, во втором – 314. Основные конструктивные изменения включали увеличение жесткости корпуса, замену двигателя W-11 на W-54K-IS мощностью 380 кВт с более эффективным воздушным фильтр и нагреватель НИКС-1. Установлены более новая радиостанция, зенитный пулемет ДСЗКМ, прибор ночного видения механика-водителя ТВН-2 и командирский ТПК-1.

Боевое применение ИС-3 было эпизодическим: они участвовали в интервенции в Венгрии в 1956 году и в Шестидневной войне на Ближнем Востоке, в ходе которой безуспешно применялись египетской армией. Захваченный ИС-3 затем использовался израильской армией. Многие танки давно ушли на мобилизационные базы. Последней ролью ИС-3 были пункты бронетанкового сопротивления в цепях советских пограничных укреплений на Дальнем Востоке, где они, хотя и были лишены двигательной установки, оставались на вооружении до 80-х гг.Официально ИС-3М с вооружения не снимался. в сентябре 1997 года.

IS-4

Когда в середине 1945 года посыпались жалобы на новейшие тяжелые танки ИС-3, «вспомнили» еще об одной конструкции, разработанной еще во время войны, но в то время не предназначенной для производства. Это был Объект 701. Работы над ним начались в Челябинске под руководством Н. Духова в середине 1943 г., первый опытный образец был закончен 10 апреля 1944 г., а в ноябре того же года прошли испытания уже шесть машин. На практике это был усовершенствованный ИС-2, и главным отличием была броня, которую значительно усилили, хотя в результате танк стал тяжелее своего предшественника на целых 10 тонн. Чтобы хотя бы частично компенсировать увеличение веса, количество ходовых колес было увеличено до семи, а двигатель W-2IS был оснащен компрессором (он получил обозначение W-12 и имел мощность 550 кВт). Разработана новая планетарная система силовой передачи, состоящая из трехступенчатого редуктора, мультипликатора, возвратной шестерни и рулевого механизма. Муфты и тормоза расположены вне коробки передач.

Танк ИС-4 сзади

Увеличение расхода топлива и уменьшение внутренних баков привело к сокращению запаса хода машины до 110 км по полю и 140 км по проселочной дороге. Полевые испытания завершились в январе 1945 года, и машина была рекомендована к принятию на вооружение. Однако власти решили, что перевод завода в Челябинске на производство новой машины повлечет за собой несколько месяцев снижения количества выпускаемых тяжелых танков, а выход на полную мощность, вероятно, произойдет после окончания боевые действия.

Решение о начале производства Объекта 701 и принятии его на вооружение как ИС-4 было принято постановлением Совета Министров и ЦК КПСС № 961-404сс от 29 апреля 1946 года. Первые шесть серийных танков были не готов до середины 1947 года, а к концу года было построено еще 46 вместо запланированных 200. Начало опытной эксплуатации, однако, разочаровало. Недостатков у машины было много, в первую очередь мощность двигателя была маловата, а вентиляторы системы охлаждения работали очень громко — их было слышно за 7 км!

Долговечность многих компонентов была очень низкой. Поэтому было внесено 250 изменений в конструкцию корпуса и целых 420 изменений в конструкцию двигательной установки. К концу 1948 года было построено 155 танков (из них только 86 прошли техническую приемку), а в следующем году — только двенадцать. Затем производство было остановлено почти на два года, а заводу было поручено основательно модернизировать уже выпущенные машины для устранения конструктивных дефектов и поставить двенадцать доработанных танков для повторных испытаний.

Машины распределили между полигоном в Кубинке, 5-й гвардейской механизированной армией и 16-й гвардейской механизированной дивизией. Результаты испытаний были признаны удовлетворительными, и все выпущенные до сих пор танки были модернизированы таким же образом (за модернизацию отвечал главный конструктор М. Балжи). Применен модифицированный двигатель (степень сжатия увеличена с 13,5 до 15, хромированные кольца цилиндров, новые воздушные фильтры и т. д.), новая силовая передача, эффективный вентилятор в башне и узкие бортовые юбки, основной задачей которых было уменьшение количества пыли, выбрасываемой гусеницами. Заменять приборы наблюдения и прицеливания, являвшиеся ахиллесовой пятой машины, или увеличивать внутренние топливные баки, решено не было. В середине 1951 года было выпущено 25 более глубоко модернизированных ИС-4М. Всего было выпущено всего 244 танка.

Модернизированный тяжелый танк ИС-4М.

Тем временем ИС-3 доработали и оказалось, что он превосходит ИС-4 по всем параметрам, кроме брони. Кроме того, ИС-4 был очень дорогим — он стоил столько же, сколько три новейших на тот момент Т-54. Незапланированное увеличение веса также имело значение. ИС-4 весил 60 тонн (на четыре больше, чем прототипы Объекта 701) и не мог использовать большинство мостов и обычных железнодорожных платформ. Танки этого типа поступили в тяжелые танковые полки 5-й гвардейской механизированной армии Белорусского военного округа, а часть из них была сразу (!) направлена в резервный танк № 22. Восемь машин были приписаны к учебным частям в Челябинске. В 5-й армии ИС-4 прослужили до начала 60-х годов, а затем были отправлены на склады на Дальний Восток СССР, где в случае конфликта с КНР должны были укреплять позиции пограничной обороны. В этой пассивной роли они выживали очень долго, так как только официально были выведены из эксплуатации

23 сентября 1997 г.

Остались прототипы: командирский танк ИС-4К с дополнительной радиостанцией РСБ-Ф-3Т, электрогенератором и прибором ночного видения, танк с огнеметом и машина с комплексом вооружения Д-35, который представлял собой спаренную с пушкой Д-25 с 14,5-м пулеметом КПВТ, 7,62-мм и 152-мм СГМТ. Также были спроектированы более современный командирский танк с радиостанциями РТУ и РТК, самоходная артиллерийская установка со 65-мм пушкой и мостиком-спутником грузоподъемностью XNUMX тонн.

Модернизированный ИС-4М, вид сбоку.

Описание конструкции ИС-4

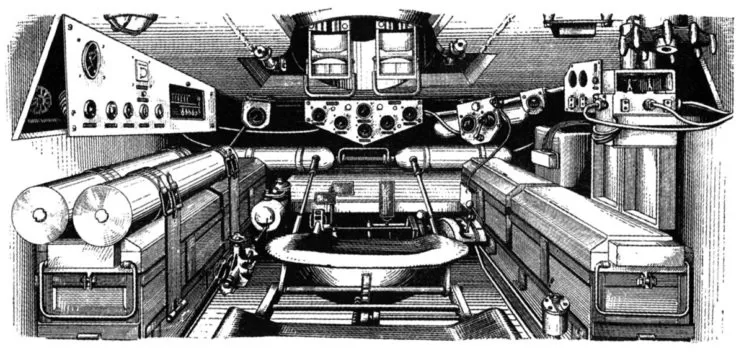

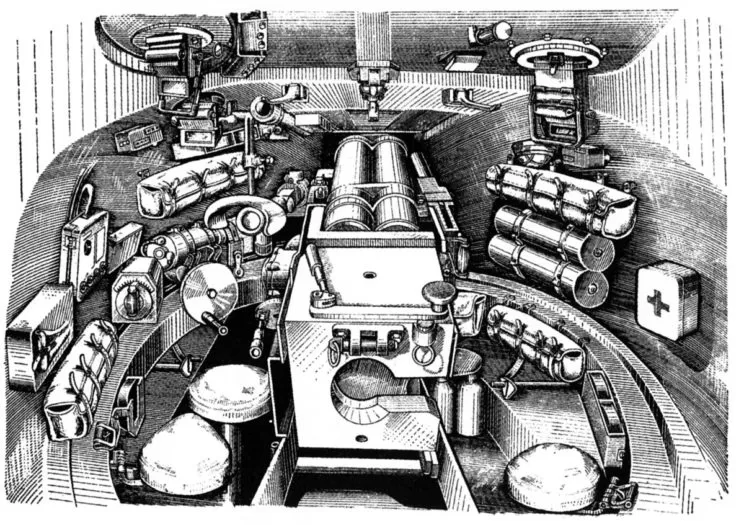

Танк имел классическую компоновку с рулевым отделением спереди, боевым отделением в средней части корпуса и силовой установкой сзади. Последний делился на две части: двигатель и силовая передача/редуктор. Механик-водитель занимал место в оси танка, что облегчало управление, а в крышку люка у него было встроено два перископа. Его люк был самым слабым местом брони танка. С левой стороны башни находились места для прицелов и командира, а с правой стороны — для заряжающего. Командир имел в своем распоряжении наблюдательный прибор ТПК-1 и пять застекленных смотровых щелей, а визир и заряжающий — вспомогательные перископы МК-4. Орудие было сопряжено с телескопическим шарнирным прицелом ТШ-45.

На машине была радиостанция 10РК-26, затем 10РТ-26, 10РТ-26Э и, наконец, Р-113 и внутренний телефон ТПУ-4-Бис-Ф-26 (затем ТПУ-47 и Р-120). двигатель располагался центрально, вдоль оси корпуса. Пуск двигателя осуществлялся электростартером СТ-12 мощностью 700 кВт или сжатым воздухом из двух пятилитровых баллонов. Двигатель имел подогреватель впускного воздуха и охлаждающей жидкости. На входе установлены два мультициклонных фильтра. Запас топлива во внутренних баках составлял 11 литров, а в четырех дополнительных баках — 410 литров.

Система силовой передачи состояла из коробки передач, двух мультипликаторов и рулевого механизма, все сцепления были сухие, многодисковые (сталь по стали), тормоза ленточные, сухие, установленные на барабанах двухрядных валов, планетарные бортовые редукторы. Коробка передач управлялась с помощью гидроусилителя, танк имел шесть передних и три задних передачи. Электроэнергия обеспечивалась батареей из четырех аккумуляторов 6СТЭ-128 емкостью 250 Ач и генератором Г-73 мощностью 1,5 кВт.

Интерьер кабины водителя ИС-4.

Ходовая часть была аналогична той, что применялась на танках KW и IS — металлические, двухдисковые ходовые колеса крепились на коротких поперечных рычагах к торсионам и не имели дополнительных амортизаторов. Ширина гусениц с металлическими штифтами увеличена с 650 до 720 мм для сохранения удовлетворительного удельного давления при возросшей массе автомобиля.

Он был вооружен 25-мм пушкой Д-122Т с клиновым затвором и двухкамерным дульным тормозом. Длина ствола составляла 48 калибров, диапазон углов возвышения: от -3 до +19°. Дульная энергия составляет 8,1 МДж. Максимальная скорость поворота башни составляла 10/с. Орудие снаряжалось раздельными боеприпасами: пулей и снарядом с метательным веществом, а практическая скорострельность составляла 2-3 выстр/мин.

Применялись противотанковые и осколочно-фугасные снаряды, дальность стрельбы прямой наводкой по цели высотой 2,5 м составила 1100 м, максимальная — 13 500 м. толщиной 25 мм. Запас боеприпасов составлял 795 шт.

Интерьер башни ИС-4.

Дополнительным вооружением был 12,7-мм пулемет ДШК, управляемый из открытого люка заряжающим. Орудие имело неплохую по тем временам баллистику, но раздельное заряжание ограничивало его скорострельность, а используемые противотанковые боеприпасы были устаревшими и малоэффективными с самого начала.

Объект 257

Реакцией КБ филиала опытного завода №100 в Ленинграде на заказ в феврале 1945 года нового тяжелого танка стал проект мая того же года, который во втором полугодии был доработан и представлен в двух вариантах 1945 года.

Он получил название «Объект 257». В одном из вариантов использовалась необычная для советских танков подвеска в виде двухколесных ходовых колесных лафетов. Это было подражание американской конструкции — видимо, делались попытки сделать выводы из бытовавших в Красной Армии положительных мнений о высокой комфортности вождения танков М4А2 «Шерман», поставленных по ленд-лизу. Машина также имела весьма традиционную конструкцию: корпус был полностью сварным, а в небольшой башне размещалась 122-мм пушка раздельного заряжания без средств заряжания. Приборы наблюдения и прицеливания также были очень простыми.

Деревянная модель Объекта 260 в натуральную величину.

Проект был первой попыткой выхода на «рынок» тяжелых танков небольшой на тот момент группы конструкторов, он не получил одобрения, но явился отличной базой для дальнейших конструкторских работ, результатом которых стало создание ИС. -7.

IS-7

Если ИС-4 создавался в результате совершенствования существующей конструкции, то Объект 260, т.е. более поздний ИС-7, конструировался практически до основания с намерением использовать в нем новейшие и наиболее перспективные решения. Отчасти это стало результатом организационных преобразований в советской бронетанковой промышленности. В 1941 году Ленинградский Кировский завод был эвакуирован в Челябинск вместе с хорошо функционирующим конструкторским бюро и опытным заводом № 100. По окончании войны в Ленинграде возобновился выпуск боевых машин (это были тяжелые САУ ИСУ-152) и для контроля за их производством была создана небольшая технологическая ячейка, формально являющаяся филиалом опытного завода из Челябинска. Ленинград был гораздо более привлекательным местом для работы, чем далекий Челябинск и в него под разными предлогами стали возвращаться бывшие конструкторы, а также были молодые и талантливые инженеры.

Когда в начале 1945 года ГБТУ (Главное Бронетанковое Пермрзение — Главное управление бронетанковых войск Генерального штаба Красной Армии) подготовило тактико-технические замыслы на новый тяжелый танк, его должен был разработать коллектив из Челябинска под руководством Н. Духова и Ж. Котина. Поскольку усилия челябинских инженеров в то время были сосредоточены на Объекте 701, новой конструкции уделялось мало внимания. Эскизный проект Объекта 705, ведущим инженером которого был П. Исаков, не был готов до конца 1946 г. и оказался совершенно неудачным — удовлетворить требования по бронестойкости 128-мм снарядов (так было с последним противотанковых орудий вермахта) и установкой пушки калибра 130-152 мм планировалось создать машину массой около 100 тонн! Планировалось использовать двигатель мощностью 15 000 кВт, которого в то время не существовало даже на бумаге. Работы по проектированию не были завершены до 1948 года, а осенью следующего года вся программа была закрыта.

Поперечный разрез одной из первых конфигураций Объекта 260.

С другой стороны, конкурсный эскизный проект из Ленинграда, носивший обозначение Объект 257, был готов в мае 1945 года. После первоначального утверждения он был доработан в четыре производных проекта — Объекты 258-261, каждый в двух вариантах: с механическим и передачи электроэнергии. Самый легкий весил 60 т, самый тяжелый — 65 т. Вооружение должно было быть 13-мм пушкой БЛ-1-122 или 26-мм пушкой С-130. Лобовая броня имела толщину 150 мм, лоб башни — 240–350 мм.

Планировалось использовать ряд решений, скопированных с немецких танков: ходовые колеса с внутренней амортизацией, оптический дальномер, приборы ночного видения, инфракрасные приборы наблюдения, пушечный механизм заряжания. Электрическая трансмиссия также должна была быть создана по образцу немецкого решения.

Общая концепция была одобрена военными и для реализации был выбран Объект 260, разработанный под руководством А. Ермолаева. Вооружен 130-мм пушкой, стреляющей противотанковыми снарядами массой 33,4 кг с начальной скоростью 900 м/с. Стартовая энергия пушки была в 1,9 раза больше, чем у Д-25Т, использовавшейся на ИС-3. Орудие, сконструированное под руководством знаменитого В. Грабина, было заимствовано из корабельного Б-13, но имело клин, полуавтоматический затвор, щелевой дульный тормоз и пневматическую продувку воздухом.

Дополнительное вооружение должно было состоять из пяти пулеметов, два из которых должны были быть калибра 14,5 мм. Одна из них должна была быть зенитной, а другая, спаренная с пушкой, должна была использоваться для стрельбы по ней. Два пулемета должны были быть размещены в миниатюрной дистанционно управляемой турели в задней части башни (это тоже идея инженеров Третьего рейха, которую мы сегодня назвали бы боевым модулем).

Поперечный разрез тяжелого танка ИС-7 образца 1946 года.

Интересно, что предполагалось использовать авиационные пулемёты конструкции Б. Шпитального СзКАС и КПШ, т. к. именно для них был сконструирован/скопирован механизм дистанционного управления, а также были готовы пневматические системы перезарядки и электрораспылитель ЭК-1. Лобовая броня, по форме аналогичная броне тяжелого танка ИС-3, обеспечивала защиту от 128-мм снарядов. Привод должен был состоять из двух двигателей W-16 мощностью по 440 кВт каждый. Вес автомобиля должен был колебаться в районе 65 тонн. Решение № 350-142сс от 12 февраля 1946 года о начале работ по новому танку, получившему обозначение ИС-7, было подписано лично Сталиным.

Сроки выполнения работ были очень сжатыми и быстро выяснилось, что партнеры в первую очередь не поспевают. Так как дистанционно управляемая пневматическая огневая точка по образцу американского Glen Martin была далека от готовности к испытаниям, ленинградские конструкторы сконструировали свою, установив в нее обычные пулеметы, что решило проблему снабжения танков необычными, авиационные боеприпасы. Пневматический механизм заряжания пушки, разработанный в НИИ АВ, не вписался в башню ИС-7, и вновь конструкторы танка быстро разработали собственное решение — механизм электропривода по образцу корабельных питателей боеприпасов.

Оригинальным решением стало «автоматическое устройство управления выстрелом» «Штурм». В его состав входили оптический прицел ТШ-46 с независимым стабилизатором и система сопровождения. Достаточно было только навести прицел, и пушка следовала за ним. При совпадении оси ствола с линией прицеливания автоматически производился выстрел. Танк должен был быть оснащен оптическим дальномером с метровой базой и радиодальномером. Последний должен был стать адаптацией конструкции, разработанной для истребителя. Первый радиолокационный дальномер назывался Тайга, второй — ТРЛД Клон, представлял собой адаптацию самолета РП-1.

Оба эти устройства были изготовлены с большим трудом и в итоге не были установлены ни на один из прототипов. Если у дальномера не было шансов на доработку (эхосигналы от наземных препятствий делали невозможным измерение дальности до цели), то оптический дальномер представлял собой относительно простую конструкцию, годами производившуюся для зенитных частей, и единственная его проблема заключалась в его стабилизация. Также было решено использовать приборы ночного наблюдения для командира и механика-водителя.

Основным вооружением ИС-7 была 70-мм пушка С-130.

Поскольку советская промышленность их еще не производила, Министерству обороны СССР было предложено безвозмездно передать трофейную технику. Прибор механика-водителя должен был работать с двумя инфракрасными прожекторами диаметром 250 мм, а командира — с одним подвижным отражателем диаметром 350 мм. Отсюда следует, что водитель должен был получить прибор FG-1250 Falke,

а командир — ЗГт-1221.

Интересно, что советские инженеры гораздо более тщательно оценивали практические возможности этих устройств, чем их производитель и первый пользователь. Несмотря на то, что Минобороны уделяло программе наивысший приоритет, это же министерство проигнорировало требования конструкторов. Поэтому строительство приборов ночного видения было начато с нуля «другом» НИИ 100 института № 801, но задача оказалась для него непосильной.

Еще одна проблема была с приводом. Отсутствие танкового двигателя мощностью 880 кВт повлекло за собой решение установить на опытные образцы два двигателя W-16 мощностью 440 кВт, работающих на общую коробку передач. Однако завод № 77 не смог вовремя изготовить подходящую сцепную коробку, а поставленный с большим опозданием привод оказался непригодным для практического использования. С другой стороны, завод № 800 «Звезда», который должен был спроектировать и изготовить двигатель-мишень для серийных танков, даже не начал над ним работать. Ввиду изложенного Кировский завод совместно с заводом № 500 авиационной промышленности приступил к созданию двигателя ТД-30 на базе самолета АЧ-30.

ИС-7 1948 года, вид спереди.

Здесь уместно напомнить, что под руководством А. Чаромского еще до войны были сконструированы мощные авиационные дизели, вдохновленные аналогичными немецкими разработками. Однако если в Третьем рейхе Jumo-205/207 использовались лишь в качестве привода для нескольких модификаций Ju-86, то в СССР они устанавливались на двухмоторные бомбардировщики Jer-2 и четырехмоторные части ТБ-7. Послевоенный ACz-30B имел мощность 1100 кВт, которая в танковом варианте была ограничена 900 кВт ценой увеличения ресурса. Двигатель оправдал ожидания по габаритам, массе, мощности и расходу топлива, но оказался чрезмерно хрупким и ненадежным, как и авиационный ACz. В итоге четыре из пяти таких двигателей, установленных на прототипах, быстро вышли из строя. Так что на бумаге есть планы увеличить мощность двигателя ТД-30Б до 1000 кВт. Все это подтолкнуло к поиску альтернативного двигателя. Поскольку ленинградский завод № 800 тем временем приступил к выпуску дизелей для торпедных катеров, было принято решение построить танковый вариант одного из них. М-50Т имел компрессор и имел мощность 770 кВт.

Что забавно, это был корабельный вариант… авиационного двигателя АЧ-30. В танковом варианте он получил электрическую систему охлаждения, новую выхлопную систему и пневматическую систему запуска. Модернизация прошла гладко, и первые пять из 12 двигателей были доставлены в кратчайшие сроки. Оригинальные 800-литровые мягкие топливные баки также изготовлены из прорезиненной ткани, разработанной «по согласованию» с одним из ленинградских институтов химической промышленности.

Вышеуказанные действия конструкторов танка «Объект 260» являются, с одной стороны, доказательством их энтузиазма и творческого потенциала, а с другой — доказательством слабости и неэффективности сети кооперации. Если специализированные конструкторские бюро не могли разработать заказанные комплектующие, которые впоследствии молодые танкостроители смогли создать самостоятельно, эти специализированные бюро могли быть ликвидированы, что нередко случалось тогда.

На ИС-7 сбоку, хорошо виден сбоку фюзеляж, 7,62-мм курсовой пулемет.

Силовая передача Объекта 260 также имела два варианта. Первый был спроектирован в МВТУ им. Баумана (Московский политехнический университет). Это был восьмиступенчатый планетарный механизм с рулевым механизмом ZK (довоенный патент американского инженера Кристи) и гидроусилителем руля. После репетиций этот вариант был признан перспективным, т.е. на данный момент недоработанным. Второй вариант был шестиступенчатым с двухступенчатыми планетарными рулевыми механизмами.

Ходовая часть состояла из двухдисковых колес с внутренней амортизацией, установленных на торсионных валах и поддерживаемых гидравлическими амортизаторами двойного действия. Использовались литые гусеницы шириной 710 мм с резинометаллическими шарнирами. Это была первая такая гусеница в СССР, и при ее разработке на Кировских заводах был испытан ряд иностранных гусениц, а в кооперации с Ленинградским заводом резинотехнических изделий была разработана рецептура резины для производства втулок.

Корпус танка должен был изготовить опытный ленинградский Ижорский завод. Передняя часть фюзеляжа имела клиновидную форму, аналогичную той, что применялась на ИС-3, но менее заостренную. Его верхние листы 53С имели толщину 150 мм и располагались под углом 68° от вертикали и 58° от продольной оси танка. Нижняя плита имела такую же толщину и угол наклона 50°. Нижняя часть фюзеляжа имела сильно тупое V-образное сечение (угол 63°) и состояла из двух частей: верхней, надгусеничной, толщиной 100 мм и нижней, толщиной 16 мм. Борта были узкими, сильно наклоненными (52°) и толщиной 150 мм. Башня массой 12 т представляла собой отливку из стали 75Л с толщиной стенки 240 мм с приваренной крышей толщиной 30 мм из стали 49С. Диаметр его ведущего кольца составлял 2000 мм.

Первые два корпуса с башнями были перевезены в августе 1946 года в подмосковную Кубинку, где их обстреляли орудиями калибра 57–152 мм. Был обнаружен ряд ошибок при проектировании и изготовлении башни. В это же время в цехе СБ-1 Кировского завода бригада из 85 человек собирала первый опытный образец. Полностью корпус с движителем и ходовой частью был готов 8 сентября 1946 года (это сумасшедшие темпы — работы официально начались в феврале этого года), а 2 октября добавили башню с вооружением. К концу года этот прототип проехал около 1000 км. Второй прототип был завершен 25 декабря. Во время испытаний были аварии, например, 18 апреля 1947 года первый прототип упал с моста и его эвакуация заняла почти месяц. 12 ноября 1947 года этот же вагон столкнулся с паровозом на железнодорожном переезде. Государственные испытания двух прототипов успешно завершились 1 августа 1947 года.

Он был вооружен 26-мм пушкой С-130 с щелевым дульным тормозом, воздухоочистителем, клиновым затвором и механизмом заряжания емкостью 6 выстрелов и шесть вышибных зарядов. Все они могли быть запущены за минуту, а пополнение боезапаса в механизме было простым и производилось двумя заряжающими. Диапазон углов возвышения орудия составлял от -3 до +15°. Наводчик или командир могли вести орудие в обеих плоскостях.

В качестве привода использовался двигатель ТД-30 мощностью 880 кВт с запасом топлива 1200 л в четырнадцати баках, часть из которых была выполнена из прорезиненной ткани. Запас топлива позволял проехать 300 км. Коробка передач была шестиступенчатой, трехвальной, соединенной с многодисковым сухим главным фрикционом. К коробке были присоединены два двухступенчатых планетарных рулевых механизма и два планетарных бортовых редуктора. Тормоза ленточные, сухие. Примененный гидроусилитель рулевой системы гарантировал усилия на рычагах водителя не более 8 кг. Танк массой 66 т развивал скорость 60 км/ч, удельное давление составляло 0,98 кг/см2.

Пока шли испытания, было принято решение построить модернизированный вариант танка, и 9 апреля 1947 года вышло соответствующее постановление Совета Министров № 935-288. Согласно ему, к концу сентября (полгода!) завод должен был сдать на полигон три опытных образца модернизированного танка, а до конца года построить еще 10 танков «информационной серии». Машины должны были получить новые башни, новые двигатели, новые пушки, корпуса измененной формы и конструкции, модернизированную ходовую часть и силовую передачу. Если бы такие изменения были поручены современным дизайнерам, то прошло бы несколько лет, и автомобиль получил бы новое обозначение. Н. Сашмурин был ведущим конструктором модернизированного автомобиля.

Объект 277 с тыла.

В конструкцию корпуса были введены гнутые листы бортовой брони толщиной 150 мм. Во-первых, это было большое технологическое достижение, а во-вторых, оно укрепило и упростило конструкцию. Была спроектирована новая, более продолговатая башня, которая, несмотря на повышенную баллистическую стойкость, была на тонну легче предыдущей, кроме того, диаметр ее ведущего погона был увеличен до 2300 мм, что положительно сказалось на комфорте экипажа. Башня также стала на 200 мм ниже предыдущей. В башне установлена 70-мм пушка С-130 с полуавтоматическим клиновым затвором. Применялись пулеметы с питанием от типовых, неавиационных боеприпасов (КПВ и РП-46) и новые приборы наблюдения: командирский перископ ТКП-2 или стабилизированный командирский прибор наблюдения ТКБ-8.

Первые две башни новой конструкции были отлиты на Ижорском заводе еще в декабре 1946 года. Отливки были признаны бракованными, но тем не менее их отправили на полигон для пробных стрельб, которые они выдержали намного лучше, чем башни предыдущей конструкции. Недоработанные двигатели ТД-30 пришлось заменить на М-50Т, что потребовало незначительных доработок отделения управления. Система передачи энергии также была заменена вариантом от MWTU, который тем временем был усовершенствован. Первые пять двигателей были поставлены до конца 1947 года. Не хватало и пушек С-70 — было построено три, и заказ на большее количество был обусловлен успешным завершением их испытаний.

В наличии имелось всего три стабилизатора, изготовленных заводом №212 при Министерстве кораблестроения, имелось четыре системы электропривода башни, были получены три трофейных прибора слежения (для аппарата «Штурм»), а вот прицел ТШ-46В был только один, как и перископ командира ТКП — 2. Это повлияло на решение о задержке работ по танковой информационной партии, в которой просто отсутствовали основные комплектующие, предоставленные кооператорами.

Первый прототип модернизированного ИС-7 был построен в июле 1947 года, второй — 6 октября, а третий — 30 декабря. Первый прототип к концу года проехал около 2500 км, второй прототип проехал до марта 2015 года без серьезных поломок, благодаря чему т.н. министерские испытания (позже названные государственными) были признаны успешными. Немаловажным было мнение водителя-испытателя министерства Я. Кульчицкого, который констатировал, что управление танком чрезвычайно легкое, даже приятное, и что машина полностью послушна водителю.

Тяжелый танк Объект 277.

К сожалению, 22 марта 1948 года у прототипа № 2 загорелся двигатель, автоматическая система пожаротушения не смогла его потушить, и танк сгорел. Уже в мае машину отремонтировали, но использовали только для заводских испытаний. В конце июня на полигоне Ржевка под Ленинградом были начаты огневые испытания, в ходе которых была выпущена 671 ракета. Военные участники испытаний подтвердили хорошую эргономику машины, подчеркнув преимущества таких решений, как пол башни, эффективный механизм заряжания и дострел, существенно снижающий задымленность боевого отделения.

Объект 277 с модернизированной башней.

Четвертый прототип с дальнейшими улучшениями был готов в начале июня 1948 года, а пятый — в конце этого месяца. Последний был построен для проверки огнестойкости танка в сборе (ранее проверялся только корпус, без оборудования). На полигоне в Кубинке в нее попал 81 снаряд калибра от 88 до 152 мм, причем самым серьезным повреждением стал рикошет, оторвавший одно из ходовых колес, хотя машина еще могла двигаться. В очередной раз обнаружилось низкое качество литья башни.

Фронт Объекта 277.

В результате всесторонних испытаний было установлено, что ИС-7 имеет отклонения от требований, изложенных в положениях № 350-142сс от 12 февраля 1946 г. и 6518сс от 26 мая 1948 г. И так: масса танк 68 т вместо 65 т, дальность 200 км вместо 300. Ширина танка 3440 вместо 3400, минимальный угол возвышения орудия -1,5° вместо -3°. Единица давления 1 кг/см2 вместо 0,95. Средняя скорость на испытаниях составила 31,5 вместо положенных 35 км/ч. Самая серьезная претензия касалась срока службы двигателя. Предполагалось не менее 300 часов, в то время как первый М-50Т до первого отказа проработал в среднем 84 часа.До сих пор не было дальномера, приборов ночного наблюдения и современной радиостанции, а также дистанционно управляемой стрелковой позиции установлен на бак.

Объект 277 Башня.

При этом не учитывалось, что М-50Т является четвертым типом двигателя, предназначенным для танка, и его испытания не начинались до 1948 года. Поэтому предлагалось использовать первые два, еще раз доработанные танки из информационной партии , для повторных государственных испытаний. Завершить разработку измененной производственной документации планировалось в ноябре 1948 года. Предложение было принято лично Сталиным, и тем не менее проблемы с кооператорами не прекратились.

Несмотря на это, в 1949 году все равно планировалось построить информационную партию из 15 машин и начать производство первой серии из 50 машин.Командующий бронетанковыми войсками даже назначал части, которым должны были быть поставлены новые танки. Это были дивизии 8-й механизированной армии.

Объект 279.

На носитель ИС-7 также проектировались два типа САУ. В 1947 году был построен Объект 261, с закрытым сверху казематом, размещенным в передней части корпуса и предназначенным для установки 152-мм пушки большой мощности М-31. Через год появился проект Объекта 262 с открытым казематом в кормовой части корпуса и 48-мм пушкой М-152.

Объект 279, вид сбоку.

Между тем, 18 февраля 1949 года было подписано постановление Совета Министров № 701-270сс, согласно которому вес тяжелого танка не должен был превышать 50 тонн. Это означало подвеску ИС-7 и других тяжелых танков и начало работ над гораздо более легкой конструкцией, фактически доводкой ИС-3. Таким образом, произвольное бюрократическое решение, не посоветовавшееся с армией и промышленностью и связанное главным образом с экономическими вопросами, упустило шанс принять на вооружение Советской Армии самый совершенный в истории тяжелый танк. Кроме того, машина обладала огромным модернизационным потенциалом и могла составлять основу ударной силы на десятилетия.

Скругленная лобовая броня Объекта 279.

Работы над ним велись невероятно быстрыми темпами, чего так и не удалось добиться с последующими поколениями танков. Интересно, что неправда, что развитие бронетанковых войск Советского Союза было остановлено необдуманными решениями Хрущева, так как ключевое решение в этом вопросе было принято за четыре года до смерти Сталина.

Объект 279 Башня.

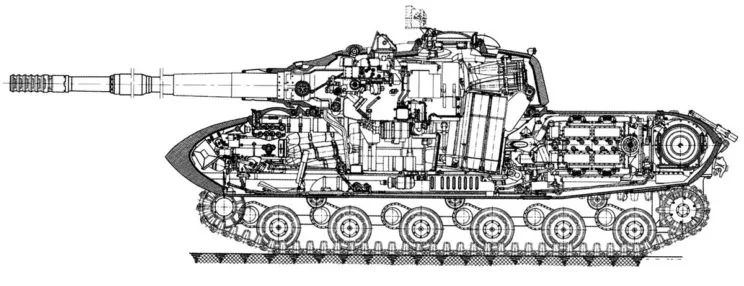

Описание конструкции ИС-7в

Танк имел классическую компоновку с рулевым отделением спереди, боевым отделением в средней части корпуса и отделением гидроусилителя руля сзади. Механик-водитель занимал место в оси танка, что облегчало управление и имел в своем распоряжении три перископа МК-4 (впоследствии ТКСП): два располагались наклонно и были встроены в броню, третий, обращенный вперед, был встроен в крышку люка. Сам люк размещался в почти горизонтальной лобовой плите, благодаря чему риск прямого попадания в сравнительно тонкую крышку люка был очень мал. В передней части башни находились места командира (справа) и наводчика — слева. За ними сидели два заряжающих, не имевших отдельных люков.

Разрез Объекта 279.

В распоряжении командира имелся смотровой прибор ТКБ-8, смонтированный во вращающемся кожухе люка, в передней части башни имелись также четыре вспомогательных перископа ТКСП-2. С пушкой устанавливался телескопический шарнирный прицел ТШ-46В с оптическим дальномером или перископический прицел ТП-47А. На машине имелась радиостанция 10РТ-26 и внутренний телефон ТПУ-47.

V-образный двенадцатицилиндровый дизельный двигатель М-50Т располагался центрально по оси корпуса. Двигатель имел центробежный компрессор и водяное охлаждение с эжекторным теплообменником. Пуск двигателя осуществлялся электрически с помощью двух стартеров СТ-15 мощностью 11 кВт или сжатым воздухом от одного из восьми 5-литровых баллонов. Двигатель имел подогреватель впускного воздуха и охлаждающей жидкости. Запас топлива находился в 11 внутренних баках и составлял 850 литров. Шесть таких танков находились на гусеничных выступах в металлических корпусах, называемых «флотскими» бункерами.

Объект 770.

Система силовой передачи состояла из планетарного редуктора, рулевого механизма ЗК и двух бортовых редукторов. Все сцепления были сухие, многодисковые (сталь по стали), тормоза ленточные, сухие, на барабанах двухрядных валов, планетарные боковые редукторы. Коробка передач управлялась с помощью гидроусилителя, танк имел восемь передач для движения вперед и две назад.

Ходовые колеса имели диаметр 730 мм и внутреннюю амортизацию. Они подвешивались на коротких поперечных рычагах, прикрепленных к пакетным торсионам (19 штук диаметром 25 мм каждая). Гусеница шириной 700 мм и массой 2332 кг состояла из 93 звеньев, соединенных резинометаллическими шарнирами.

Электроэнергия обеспечивалась батареей из четырех аккумуляторов 6СТЭН-128 емкостью 250 Ач и генератором ГТ-17Ф мощностью 3 кВт. Электроустановка напряжением 24В была однопроводной.

Он был вооружен 70-мм пушкой С-130 с полуавтоматическим затвором с вертикальным клином и перфорированным дульным тормозом. Длина ствола составляла 57,2 калибра, диапазон углов возвышения: -1,5+19°. Масса подвижной части орудия составляла 4760 кг. Начальная скорость 33,4-кг противотанковой ракеты составляла 900 м/с, а дальность стрельбы прямой наводкой по цели высотой 2 м достигала 1100 м. Скорострельность составляла 6-8 выстр/мин. Запас боеприпасов составлял 30 шт.

Дополнительным вооружением были спаренный с пушкой 44-мм пулемет KPW-14,5 и еще один такой же, предназначенный для зенитной стрельбы, размещенный на высокой колонне и управляемый заряжающим. Кроме того, ИС-7 был вооружен 6 пулеметами калибра 7,62 мм. Два были сцеплены с пушкой, два, стреляя вперед, располагались над гусеничными выступами на высоте отделения управления (!), а еще два монтировались в бронекорпусах по бортам башни и стреляли сзади.

Объект 277

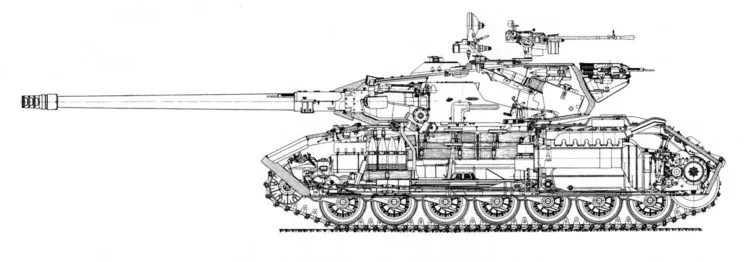

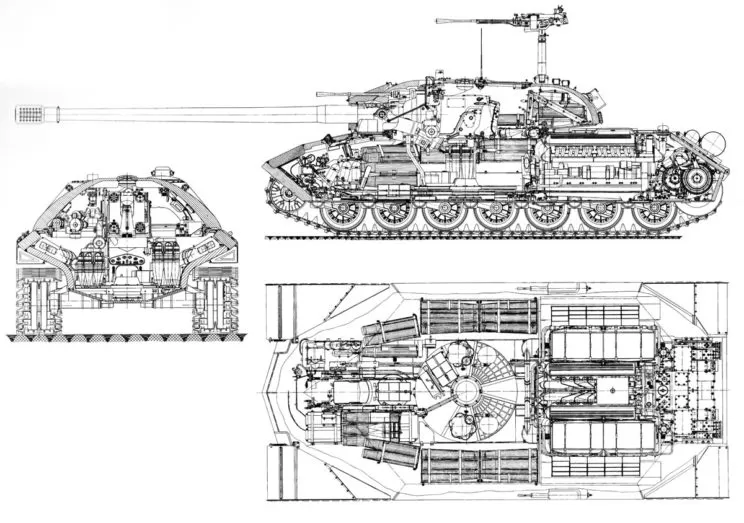

Последующие проекты тяжелых танков создавались через десять лет после первого послевоенного поколения, в середине 50-х годов, для замены выпускавшегося в то время танка Т-10. Постановление по этому вопросу под номером 1498-837 было принято Советом Министров 12 августа 1955 г. Объект 277 был спроектирован конторой Ленинградского Кировского завода под руководством З.А. Котина с использованием решений, использованных как в Т-10, так и в ИС-7. Ведущим инженером был Н. Сасмурин, проявивший себя в этой же роли при модернизации ИС-7. Башня по форме была аналогична ИС-7, но командир получил люк на низком цоколе с вращающимся смотровым прибором. Максимальная толщина брони башни, выпускаемая Литейным заводом им. Ильича из Мариуполя был 290 мм. В расширенной нише башни располагался механизированный боеукладчик на 23 снаряда и 13 снарядов. Механизм привода башни был электрогидравлическим.

Корпус был выполнен в виде сварной конструкции из плоских, гнутых и литых элементов. Кастинг был в том числе всю переднюю часть фюзеляжа максимальной толщиной 170 мм. Дно корпуса имело форму ванны. Максимальная толщина брони башни составляла 290 мм.

Судовой двигатель М-12 В-850 с центробежным компрессором развивал мощность 800 кВт при 1850 об/мин. Его выпускал Ленинградский завод им. Ворошилов. Система силовой передачи была механической, планетарной, восьмиступенчатой. Коробка передач соединена с планетарным рулевым механизмом. Использовались дисковые тормоза. Первый двигатель проработал всего 120 часов, коробка передач вышла из строя через 1700 км, а ее усовершенствованный вариант — через 700 км.

Ходовая часть состояла из восьми пар цельнометаллических ходовых колес (таких же, как на ИС-3 и Т-10), амортизированных связками торсионов. Дополнительные гидравлические амортизаторы размещены на первой, седьмой и восьмой парах ходовых колес.

Он был вооружен 65-мм пушкой М-130 с горизонтальной танкеткой, вакуумной продувкой воздухом и щелевым дульным тормозом. Длина ствола составляла 7330 мм, а его дульная энергия — 16,4 МДж. Несмотря на это, дистанция отдачи составляла всего 260 мм. Орудие стабилизировалось в двух плоскостях стабилизатором «Гроза». Диапазон углов возвышения составлял от -5 до +16°, а скорость азимутального наведения с применением гидропривода — 18°/с. Скорострельность составляла 5-6 выстр/мин, но планировалась установка полуавтоматического механизма кассетного заряжания, который должен был обеспечить скорострельность 7-10 выстр/мин. Боекомплект составлял 26 выстрелов, 15 из которых помещались в механизированный магазин.

Ракеты располагались вертикально в цепном питателе, размещенном в кормовой части пола башни, а частично сгорающие снаряды с пороховым веществом располагались горизонтально в транспортере, размещенном в нише башни. Ракета извлекалась из подавателя, укладывалась горизонтально на направляющую подавателя и соединялась с гильзой, а затем одним ударом подавалась в замковую камору. Применялись противотанковые ракеты БР-482 с начальной скоростью 1020 м/с и бронепробиваемостью 280 мм (вертикальная пластина на дистанции 1000 м) и осколочные снаряды

ОФ-482М. Дальность выстрела прямо в цель высотой 2 м составляла 1230 м. В 1959 г. в НИИ-24 был разработан подкалиберный снаряд с разделяющейся оболочкой. Также были построены первые советские кумулятивные ракеты большого удлинения.

В 1959 году построен, предназначенный, в том числе, для Объекта 277 пушка М-65ГЛ Молот-Т калибра 140 мм, с гладким тросом ствола с удлинением 55 на 60 калибров. Его аэродинамически стабилизированные ракеты развивали начальную скорость 1650 м/с. Еще крупнее была 69-мм пушка М-1 Таран-152 (начальная скорость 1700 м/с).

На машине установили стереоскопический дальномерный прицел ТПД-2С с базой 1100 мм и автоматизированную систему управления огнем. Дальномер испытывался на танке Объект 269 в 1953-54 гг. ОКБТ и ЦНИИ 173 также работали над радиолокационным дальномером «Скала-2». Во избежание помех, создаваемых наземными препятствиями, планировалось ввести доплеровскую селекцию подвижных целей. В 1960 году начались работы над радиолокационным прицелом для пушки М-65, получившим обозначение ТРД-Т Тюльпан. Водитель, командир и наводчик имели активные приборы ночного наблюдения. Наводчик использовал прибор ТПН-1-36А-25 с отражателем Л-2.

Объект 277 первым в СССР установил элементы системы защиты от ядерного оружия. Для этого были использованы дополнительные люки, бугели (надувные!), прицелы и погон башни, введены воздушный фильтр и вентилятор, создающие небольшое избыточное давление в боевом отделении. Оптические приборы были снабжены крышками из прозрачного материала, не мутневшего от гамма-излучения. Также машина получила прибор для измерения уровня радиации и автомат, активирующий противоядерные процедуры после скачка повышения радиации. Первым шагом было пневматическое активирование замка башни, чтобы предотвратить ее сбитие ударной волной. При этом надувались уплотнения, глушился двигатель и включался фильтрующий аппарат.

Первый проект был выполнен в 1956 году, но был отклонен ГАБТУ. Буквально через месяц — в марте 1956 года доработанный проект был представлен и утвержден. В мае 1957 года на модернизированный корпус танка Т-65 была установлена башня с прототипом орудия М-10. Планировалось, что опытный образец будет готов к концу 1957 г., а еще две машины — к середине 1958 г. Однако задержка составила целых двенадцать месяцев. В декабре 1959 года на обе машины были установлены новые башни с приподнятой и расширенной нишей. Третий прототип был достроен в середине 1960-х, четвертый остался недостроенным. Государственные испытания не начались.

В 1960 году для уменьшения веса танка было решено некоторые его узлы: гусеницы, ходовые колеса с коромыслами изготавливать из титанового сплава ВТЗ-1, который был почти в два раза легче стали.

Планировалось построить Объект 278 с газотурбинным двигателем. Решение по № 1498-837 о разработке такой турбины было принято 12 августа 1955 года. Она должна была называться «Объект 26» и иметь мощность 1300 кВт. Когда выяснилось, что ожидания завышены, внимание было обращено на турбину ГТД-1 мощностью 735 кВт, но и она потребовала многолетних испытаний и множества доработок.

Объект 279

Растущая масса танков приводила к увеличению удельного давления, а это, в свою очередь, приводило к уменьшению проходимости по местности — машина не могла двигаться по мокрому грунту, по снегу, часто и по песку. Увеличение опорной длины гусениц, т.е. удлинение корпуса, приводило к снижению маневренности танка, а увеличение ширины гусениц приводило к их неравномерной нагрузке и износу.

Башня тяжелого танка Объект 770

Советские конструкторы попробовали оригинальное решение: четырехгусеничная ходовая часть. Каждая пара размещалась на своеобразном удлиненном постаменте, который крепился к днищу корпуса. Таким образом, бак мог быть коротким, а единичное давление было рекордно низким. Проблемы были неизбежны: корпус располагался почти полностью над гусеницами, а не между ними, что делало машину выше классического танка. Проблемой была и баллистическая стойкость такой конструкции.

Первая попытка построить такую боевую машину была предпринята в Ленинграде под руководством Л. Троянова в 1946 году — это был Объект 726. Он имел четыре комплекта по 7 ходовых колес, подвешенных на П-образных балках, башня должна была походить на ИС -3 танк. В конечном итоге, однако, только в 1953 году была построена тестовая машина с невооруженным и небронированным шасси.

Вторая попытка была предпринята тем же коллективом конструкторов из ОКБТ Ленинградских Кировских заводов и ВНИИ-100 в 1952 году. Через два года появился проект машины, вооруженной 62-мм пушкой М-2Т122А, оснащенной 12-цилиндровым двигателем мощностью 11 кВт. Двигатель W-480NC с системой передачи мощности от танка Т-10. Последний также принял на себя гусеницы и ходовые колеса, амортизированные пакетами торсионных валов. Также этот проект не был реализован, но послужил основой для создания в 1957 году более совершенной конструкции — Объекта 279.

Корпус Объекта 279 имел форму эллипсоидального диска и представлял собой сварную конструкцию из крупногабаритных отливок сложной геометрии. Максимальная толщина брони составляла 270 мм. Также планируется установка наружных противонакопляющих экранов. На корпусе разместили полусферическую башню с максимальной толщиной стенки 305 мм. Объект 279 имел наименьший объем корпуса среди всех советских тяжелых танков — всего 11,5 м3, за счет размещения топливных баков вне его — в тумбах ходовой части.

Ходовая часть Объекта 770

Вооружение было таким же, как и у Объекта 277, имелся стабилизатор «Гроза», пушечное заряжание, механизированный боеукладчик, запас которого ограничивался 24 шт., использовался необычный двигатель — 16-цилиндровый ДГ-1000. мощностью 700 кВт в конфигурации Н. Быть двигателем 2ДГ-8М в оппозитной компоновке (с лежащими цилиндрами) мощностью 735 кВт. Впервые на советском танке была применена гидромеханическая система силовой передачи со сложным гидротрансформатором типа ГМТ-266 или 4043. Ходовая часть состояла из четырех шестиколесных пар ходовых колес с гидравлической подвеской — эффективной, но сложной, а затем более простая и легкая гидропневматическая, с четырьмя тройными комплектами опорных катков верхней гусеницы и четырьмя ведущими колесами, расположенными в задней части машины.

В конце 1959 года был построен опытный образец Объекта 279, следующие два не были достроены, а испытания, несмотря на отличную проходимость по местности, были прекращены на начальном этапе. Интересно, что во время некоторых испытаний машина была утяжелена до 88 тонн. Это свидетельствовало о планах создания на шасси «Объекта 279» еще более тяжелой техники: носителя пусковых установок баллистических ракет, самоходной артиллерийской установки, мощного вездеходного тягача и т. д.

На «Объекте 279» планировалось испытать новое оружие — пушку с начальной скоростью снаряда, превышающей 2000 м/с. Работы в этом направлении были санкционированы постановлением Совета Министров № 505-253 от 8 мая 1957 г. Программа «Гейзер» предусматривала использование газообразных топлив (рассматривались водород, метан и другие горючие газы), а программа «Стрела» касались более обычных пушек с очень большим удлинением. Для Объекта 279 планировалось 130-мм орудие со стволом длиной 12-14 м и массой 8 тонн. Затем калибр уменьшили до 85 мм, а массу ствола до 4 тонн. Однако испытания показали, что превысить начальную скорость в 1800 м/с практически невозможно.

Объект 752

Работы над новым тяжелым танком начались на СКБ-2 Кировского завода в Челябинске в июне 1952 года. Руководил ими сначала М. Балжи, а затем лично П. Исаков. Эскизный проект был готов в середине 1953 г. Было решено повышать баллистическую стойкость не только за счет комбинирования элементов разной толщины, но и разными методами. Лобовая броня должна была отливаться монолитом максимальной толщиной 215 мм и минимальной толщиной 90 мм, а борта к ней приваривались из катаной гнутой стали толщиной до 125 мм. В поперечном сечении корпус имел сечение, похожее на сильно тупую букву V. Литая башня имела толщину от 260 до 115 мм.

Планировалось использовать гидромеханическую трансмиссию и гидравлическую подвеску. Ходовая часть состояла из шести пар колес большого диаметра. Двигатель W-12-6 имел мощность 550 кВт, что было более чем достаточно для танка с запланированной массой 45 тонн. Вооружение представляло собой разработанную тогда 62-мм пушку М-2Т2 (17А122), с противотанковыми ракетами, достигавшими начальной скорости 950 м/с, а с БТР — 1500 м/с. Танк должен был вмещать 40 выстрелов раздельного заряжания в случае использования простых вспомогательных механизмов заряжания или 28 снарядов в автомате заряжания (в этом случае снаряды должны были подаваться заряжающим).

Был также спроектирован вариант танка с двухсекционной башней, верхняя часть которой опиралась на две поперечные оси и могла качаться в вертикальной плоскости. В результате орудие изменило угол возвышения с верхней частью башни, которую можно было стабилизировать в вертикальной плоскости. Это решение повторяло конструкцию французских танков АМХ-50 и АМХ-13. Первый из них был раскрыт в середине 1951 г. Работы по Объекту 752 были прекращены во второй половине 1953 г. после того, как документация была передана на экспертизу в Министерство строительства транспортных машин.

тяжелый и тяжелый.

Объект 770

Конкурентом Объекту 277 должен был стать Объект 770, построенный в СКБ-2 Кировского завода в Челябинске под руководством Я. Лапинского (ведущий инженер М. Залевская). В отличие от машины из Ленинграда, танк не основывался на проверенных решениях, а максимально использовал имеющиеся новинки. В настоящее время трудно подтвердить, был ли такой подход навязан конструкторам из Челябинска, но это, безусловно, было разумное решение. «Ленинград» предлагал малоопасную, но умеренно производительную машину, челябинская машина должна была быть инновационной, но и обремененной более высоким техническим риском.

Бронированная конструкция машины весила 28,8 т, что составляло 53% ее боевой массы. Корпус был выполнен литым, толщина лобовой брони составляла 187 на 85 мм, бортовой — 105 на 79 мм. Отдельные ее участки были наклонены под разными углами — от 64 до 70°. Башня танка имела стенки толщиной от 285 до 90 мм и была аналогична применявшейся на мишенях 277 и 279, вооружение и набор прицелов были такими же. Боекомплект составлял 26 шт.В качестве привода был выбран новый 10-цилиндровый двигатель А-100, или ДТН-10, мощностью 735 кВт с вертикально расположенными двумя рядами цилиндров и компрессором. Двигатель размещался поперек фюзеляжа и соединялся в единый блок с гидромеханической системой силовой передачи Тип 4043, состоящей из гидротрансформатора и планетарного редуктора.

Подвеска была гидропневматической с шестью парами опорных катков большого диаметра с дополнительной внутренней амортизацией. Новыми были и элементы рулевого управления — вместо типичных боковых рычагов использовался волан, называвшийся тогда «рулем мотоциклетного типа». В нише башни имелся автомат заряжания емкостью 13 выстрелов. Планировалась установка приборов ночного наблюдения механика-водителя и командира типа «Угол» и «Узор» и ночного прицела ТПН-1 «Луна-П».

Планировалось построить опытный образец к концу 1957 г. и еще две машины для госиспытаний к середине 1958 г. В ноябре 1956 г. правительственной комиссии был представлен деревянный макет танка в натуральную величину, с деревянными макетами всего внутреннего оборудования. Позже начались проблемы с кооператорами и сроки переносились сначала на полгода, а потом еще на полгода. В конце концов, прототип Объекта 770 был готов в ноябре 1959 года, а еще две машины — в августе 1960 года.

Объектная модель 777

Поскольку заказанный двигатель не был готов, был установлен специальный W12-6F (A-277) мощностью 680 кВт. Позже приводные отсеки ранее построенных машин пришлось перестраивать под целевой двигатель. Опытный образец прошел испытания на полигоне в Кубинке, где был единогласно признан самым перспективным из всех построенных тяжелых танков.

в середине 50-х

Объект 777

Этот проект разрабатывался в Челябинске параллельно с «Объектом 752», но должен был быть более инновационным. В коллективе И. Трашутина для него был разработан новый силовой агрегат мощностью 625 кВт, получивший обозначение W-7. Версии с воздушным и жидкостным охлаждением разрабатывались параллельно. Двигатель воздушного охлаждения был более компактным и размещался в фюзеляже поперечно, он находился в моторном отделении длиной 2,1 м, тогда как у танка Т-10 длина его составляла 3,5 м. Благодаря этому башню можно было разместить почти по центру масса машины, что было выгодно, сказывалось на точности стрельбы. Машина также должна была быть рекордно низкой (2,1 м против 2,48 у ИС-4 и 2,6 у ИС-7). Рассмотрено использование амортизаторов в виде торсионных валов, гидро- и гидропневмоцилиндров. Корпус по конструкции был аналогичен разработанному для Объекта 752, но, например, лобовая броня была тоньше (175 мм) и имела больший наклон, что делало его сопоставимым

баллистическая стойкость.

Аналогичные изменения были внесены в конструкцию башни, стенки которой имели максимальную толщину 195 мм. Зенитный пулемет разместили в дистанционно управляемой турели, установленной в задней части башни. Для уменьшения веса от механизма поддержки заряжания орудия отказались. Независимо от этого расчетная масса танка составляла 50 тонн, а на практике, вероятно, была бы еще на несколько тонн больше. Работы над проектом были прекращены в середине 1954 г. после постройки макета.

автомобиль в масштабе 1:10.

К 91

Независимо от течения времени, в истории развития советской бронетехники остаются многочисленные белые пятна. Одной из таких малоизученных тем является история разработки проектов семейства тяжелых танков в 1949 году в Конструкторском бюро техники Сухопутных войск (ОКБ ИК СВ). Само бюро действовало недолго, а после его ликвидации созданная документация была либо уничтожена, либо попала не в тот архив Минобороны, и до сих пор ее никто не нашел.

Известно, что строительной бригадой руководил А. Кравцев. Под обозначением К-91 были созданы проект классического танка (с двигателем в задней части корпуса), танка с двигателем в передней части и самоходки. Двигатель был немецким, ходовая часть явно относилась к немецким решениям, а крайне прогрессивным решением было размещение всего экипажа в башне. Благодаря этому корпус

это было очень плоско.

Место механика-водителя располагалось в цилиндрической кабине внутри башни, которая вращалась синхронно в противоположном направлении при вращении последней, причем механик-водитель постоянно сидел лицом к направлению движения. Идея была идеальной, но при уровне развития точной механики и электроники того времени это было почти нереально. Речь шла о соединении приборов и органов управления во вращающейся кабине с остальной частью фюзеляжа. Неизвестно, как далеко и как высоко зашли эти проекты, но в воспоминаниях ни одного из значимых тогда конструкторов они не упоминаются.

Эпилог

17 февраля 1961 г. вышло Постановление Совета Министров № 141-5 о концентрации усилий на приоритетных проектах, среди которых не было нового тяжелого танка. Это стало окончательным завершением работ над автомобилями этого класса. Несмотря на это, в линейке остались тяжелые танки Т-10, немногочисленные ИС-4, модернизированные ИС-3М и даже напоминающие о военных годах, обновленные и немного доработанные ИС-2М. К идее создания танка прорыва, более тяжеловооруженного и лучше бронированного, чем средние/ОБТ, несколько раз возвращались в 70-х и 80-х годах, но до сих пор не раскрыто, были ли разработаны их рабочие проекты.

От автора

О единственном серийном тяжелом танке СССР, не имеющем военных корней, Т-10 (Объект 730) будет подробно рассказано в отдельной статье.